MONDON-VIDAILHET un ami de l’Éthiopie.

Édition

Éditeur : Les Éthiopisants Associés

Lieu : Bièvres

Année : 2020

Langue : français

Description

État du document : bon

Reliure : broché

Références

Réf. Biblethiophile : 002825

Réf. UGS : 0189203

Première entrée : 1892

Sorties temporaires : 1893

Entrées successives : 1894

Sortie définitive : 1897

COLLATION :

Dernier tome de Pount

En savoir plus

Coup de projecteur

En 1877, Casimir Mondon-Vidailhet compose un lexique amharique qu’il remet à Chefneux. En 1892, il participe à la mission de ce dernier en Éthiopie, tout en assurant une correspondance avec Le Temps. La mission arrive à Addis-Abéba le 16 octobre et décerne la Légion d’honneur au negusä nägäst Ménélik II. Le 19 février 1893, la mission retourne en France, sans Mondon qui souffre d’ophtalmie et que ne fera le trajet qu’au mois de juillet. Impatient de retourner en Éthiopie, il parvient à embarquer fin 1894, atteint Harar le 9 janvier 1895 et Addis-Abéba le 27 février. Dans ses bagages, il apporte une presse et devient l’introducteur de l’imprimerie au Choa. Sans fonction officielle, il ne peut se défendre contre Lagarde et doit se résigner à rentrer en France le 16 décembre 1897.

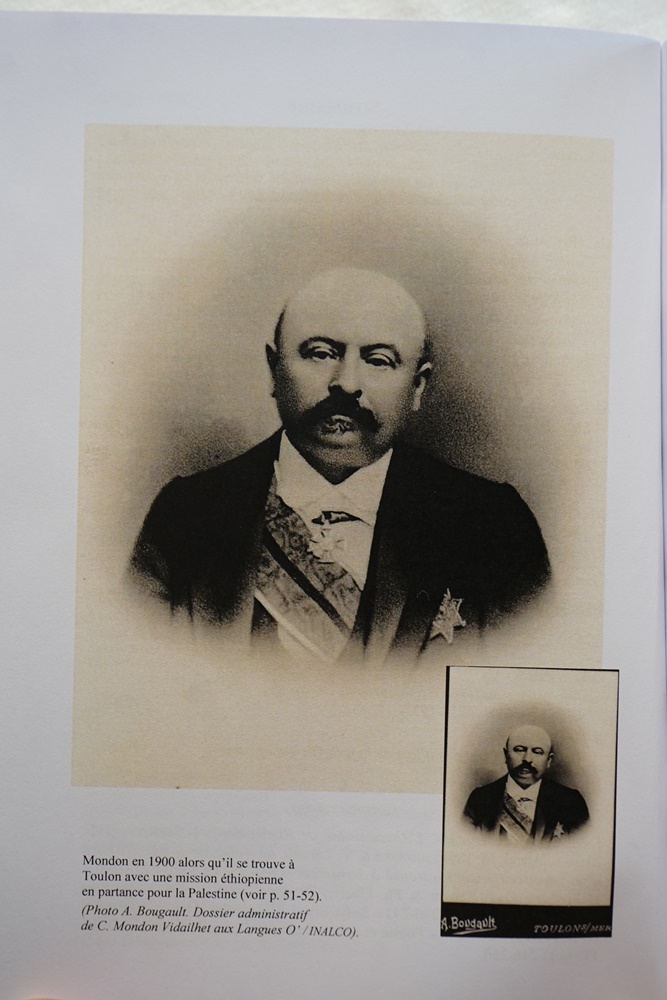

Le 16 juin 1898, il est chargé de cours d’abyssin (amharique) aux Langues O’. Andrieu, Blanchart (cf. DUCHESNE-FOURNET (Jean), Mission en Ethiopie (1901 – 1903)), Ferrus et Quentin sont les premiers diplômés d’abyssin. En 1900, Mondon accompagne en Palestine la mission éthiopienne conduite par le liqä Mäkwas Nadäw. Deux ans plus tard, il est également présent lorsque la mission éthiopienne conduite par le ras Makonnen arrive en France. Mondon-Vidailhet s’éteint le 30 novembre 1910.

Pount et Mondon

On doit à Alain Rouaud d’avoir sorti de l’ombre l’agent officieux français auprès de Ménélik, en 1997, dans le bulletin n° 10 de la Maison des Études éthiopiennes. Vingt-trois ans plus tard, jamais satisfait, il défait son travail, y ajoute les fils issus des dernières découvertes et remet l’ouvrage sur le métier pour le n° 14 de Pount. Pointilleux comme à son habitude, Alain Rouaud nous présente Mondon-Vidailhet en consultant, entre autres, les archives privées Mariande-Goudal. Fait suite la liste des correspondances et articles de l’éthiopisant parus dans le journal Le Temps. Même si ce journal a été numérisé et mis en ligne par la BnF, on ne peut qu’abonder dans le sens du biographe et promouvoir une publication qui les regrouperait. Le chercheur termine sa contribution par la publication des lettres reçues par Mondon et par une chronologie, toujours aussi utile et si souvent délaissée. Pour les habitués des études d’Alain Rouaud, il sera superflu de préciser que la bibliographie est minutieusement dressée.

Pount et Chefneux

Il y a des chercheurs qu’il est bon d’associer, en raison de leur méthodologie et de leurs intérêts communs. C’est le cas d’Alain Rouaud et de Lukian Prijac. Avec ce dernier, une archive considérée comme disparue, mal référencée, n’a aucune chance de prétendre à une paisible retraite. Afä-Wärq a eu à faire à Rouaud, Lagarde à Prijac. Ces deux incontournables peuvent reposer en paix, personne ne les oubliera. Dans le n° 14 de Pount, Prijac se mesure à un adversaire insaisissable, un homme de l’ombre qui en sort pour apparaître à toutes les fins de pages de documents ayant trait à l’Abyssinie de la fin du XIXe siècle, à l’Éthiopie du siècle suivant et qui disparaît sitôt l’intérêt suscité devenu trop grand. Tout éthiopisant bien documenté aura relevé que Léon Chefneux est omniprésent et qu’à contrario sa bibliographie est réduite à néant. Voilà un homme d’affaire, agent officieux, homme affublé d’une foultitude de titres sans prétendre à aucun ; qui se déplace continuellement dans des régions que certains ne parviennent pas à traverser sans perdre la vie ; qui initie les plus grands projets que l’Éthiopie peut prétendre ; qui côtoie une quantité innombrable de personnes sans qu’une seule ne dise du mal de lui ; et qui, finalement, n’a eu qu’un défaut, celui de n’avoir pas mis par écrit le récit de son expérience éthiopienne. Aujourd’hui, cette lacune porte préjudice aux Études éthiopiennes. Aussi modeste qu’Alain Rouaud, Lukian Prijac présente le résultat de son étude comme des « jalons pouvant servir à la biographie éthiopienne ». Certains l’auraient présenté comme une thèse !

On ne peut que se féliciter de pouvoir compter sur une des dernières publications francophones dédiées à la Corne de l’Afrique. Que son rédacteur trouve ici toute l’assurance de notre soutien.

Biblethiophile, 09.04.2021, reformaté le 25.04.2025.